奄美・加計呂麻島でシュノーケリングをすると様々な魚を見ることが出来ます。

瞬間的に何種類もの魚が目に飛び込んでくるので、どんな魚がいるか?

魚の名前を知らないと認識するのも整理することも難しいものです。

奄美の海で初心者がシュノーケリング中に出逢える魚達を3種類ピックアップしました。

生き物観察シュノーケリングの基礎の基礎として、まず3種類覚えてみましょう。

魚の名前と何科の魚なのかも覚えて下さい。

科のカテゴリーを認識出来ると、フィッシュウォッチングが急速に発展します。

私は英名を覚えるのも好きで、ネーミングセンスを楽しんでいます。

アマミスズメダイ スズメダイ科

Chromis chrysura 英名 Stout chromis

奄美の名前が付いてます。是非この魚から覚えましょう。

潮通しが良い場所で流れてくるプランクトンを食べています。

奄美には沢山いますが、固有種というわけではなく本州にも沖縄にも生息しています。

体が黒くて尾ビレが白いのが特徴です。

奄美の呼び名でオジロビキと呼ばれています。ヒキとはスズメダイのこと。

何故だかスズメダイは地方名が付く種が多くいます。

奄美、四国、沖縄、三宅、石垣、長崎、フィリピン、土地の名前の後ろに「スズメダイ」と名付けられています。

英名のスタウトとは色が濃く香味の特に強い黒ビールのこと。

黒ビールのパイントを思い浮かべて下さい。ボディーがビールの黒で、尾ビレの白い部分が泡です。

粋なネーミングですね。

アカヒメジ ヒメジ科

Mulloidichthys vanicolensis 英名 Yellowfin goatfish

ヒメジという魚ご存知ですか?

フランスでは美味しい魚として有名です。フランス語で赤身がかったという意味 rouget.

今回紹介するのはアカヒメジ。

キイロヒメジでしょ。と思うのにアカヒメジ。

いつもは黄色なんですが、赤くなることがある魚なんです。

レギュラーが黄色なのでキイロヒメジにして欲しいですよね。

キイロヒメジで覚えても良いと思っています。英語ではキイロですから。

ここで重要なのはヒメジ科ということ。

ヒメジ科はヒゲがあるのが特徴です。英語ではgoatfish山羊魚です。

内湾から外海まであらゆる環境で群れを形成して泳いでいますので、遭遇機会が多く見つけやすい魚です。

余談ですが奄美に生息するヒメジの中では、釣った直後のタカサゴヒメジが特別美味しいと思っています。

ノコギリダイ フエフキダイ科

Gnathodentex aureolineatus 英名 Striped large-eye bream

アカヒメジと同じ環境で同じような群れをなして泳いでいます。

背中後方の黄色くて丸い模様が目印です。

この魚をゲストに紹介すると、必ず言われるセリフがあります。

「タイなんですね!」・・・おしいけど違います。

答えはフエフキダイなんです。

フエフキダイ科はタイ科のマダイと近い仲間なので、英語ではタイの呼び名breamが使われています。

似ている魚のフエダイ科はsnapperです。

“なんちゃらタイ”という名のマダイとは違う魚が沢山いるのでした。

ノコギリダイ、加計呂麻島ではムティと呼ばれ愛されている美味しい魚です。

レストランでブリームとスナッパー選べたら、どちらにしようかしら?魚種によりますね。

実際にシュノーケリングで観察してみよう

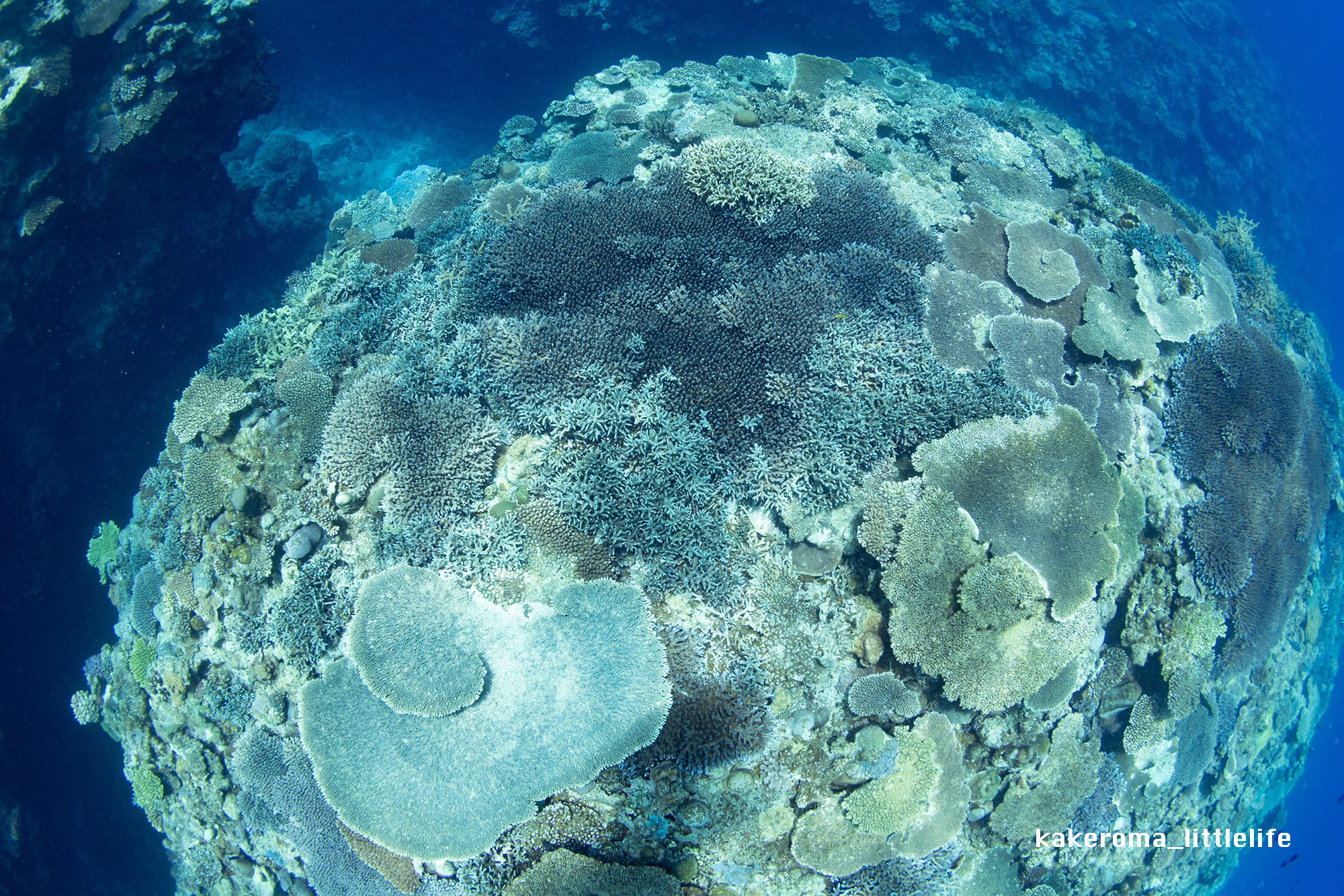

トップに使ったこの写真、今回紹介した魚3種が全て写っています。

この様に存在感強めで見つけ易い魚達なので、ぜひ奄美の海でシュノーケリングして探してみて下さい。

名前とちょっとしたエピソードを知っていると、遭遇した時の喜びが大きくなりますよ。

Little Lifeのネイチャーツアーでは、様々な海の生き物をご案内しています。

図鑑を手にしてみよう!

手元に図鑑があると、お魚との距離がグッと近くなります。

海へ行く前も行った後もチェックしてみて下さい。

この記事が気に入ったら

フォローをお願いします!

この記事を書いた人 Wrote this article

Little Life

加計呂麻島のシュノーケリング、シーカヤックを楽しむアウトドアツアーと初心者から参加できるスキンダイビングスクールのご案内。 海遊びを通じて、ライフスタイルをさらに豊かにするためのお手伝いをしています。 メインストリームの流れに乗らない乗れないLittle Lifeは、オルタナティブな海遊びを提供しています。